以智能化、網聯化為特點的汽車革命2.0時代,互聯網、消費電子等領域科技巨頭大舉進入汽車產業,有望成為推動汽車產業深度變革的主力性力量。面對新形勢,中國電動汽車百人會車百智庫研究院成立專項課題組,經多方調研、咨詢和討論,形成《跨界融合與汽車產業新力量》研究報告(以下簡稱報告)。2月25日,該報告于百人會論壇(2022)媒體溝通會上正式對外發布。

報告深入研究我國汽車產業跨界融合的優勢及挑戰,探索跨界新力量如何更好融入汽車產業鏈,以及新形勢下整車企業如何應對等重要問題。以下為報告的核心成果摘要。

一、我國跨界融合優勢產業在ICT領域

隨著汽車產品形態和屬性的變化,AI、5G、云計算、大數據等成為汽車智能化的關鍵性技術,而這些技術恰好是我國的優勢所在。一是我國已積累了一批全球領先的ICT企業,其多年的技術和生態積累有望增強智能網聯汽車的競爭力。二是新應用、新服務在我國的滲透速度非常快,國內科技企業能更好把握和適應本土消費者活躍多變的訴求。三是我國新基建迎來新一輪快速發展,能更好支持智能汽車新技術和新產品落地。

二、相似技術和生態培育能力成為新力量跨界的“入腳點”

正如手機沿著“交互創新-架構升級-生態發展”的路徑,從單一的通信工具升級為萬能的場景性工具。汽車將復刻手機的智能化演進路徑,以座艙的人機交互變革為起點,疊加自動駕駛浪潮,其正從出行工具轉變為下一代智能終端。相似的架構迭代和交互技術,以及生態培育能力成為新力量跨界汽車領域的入腳點。

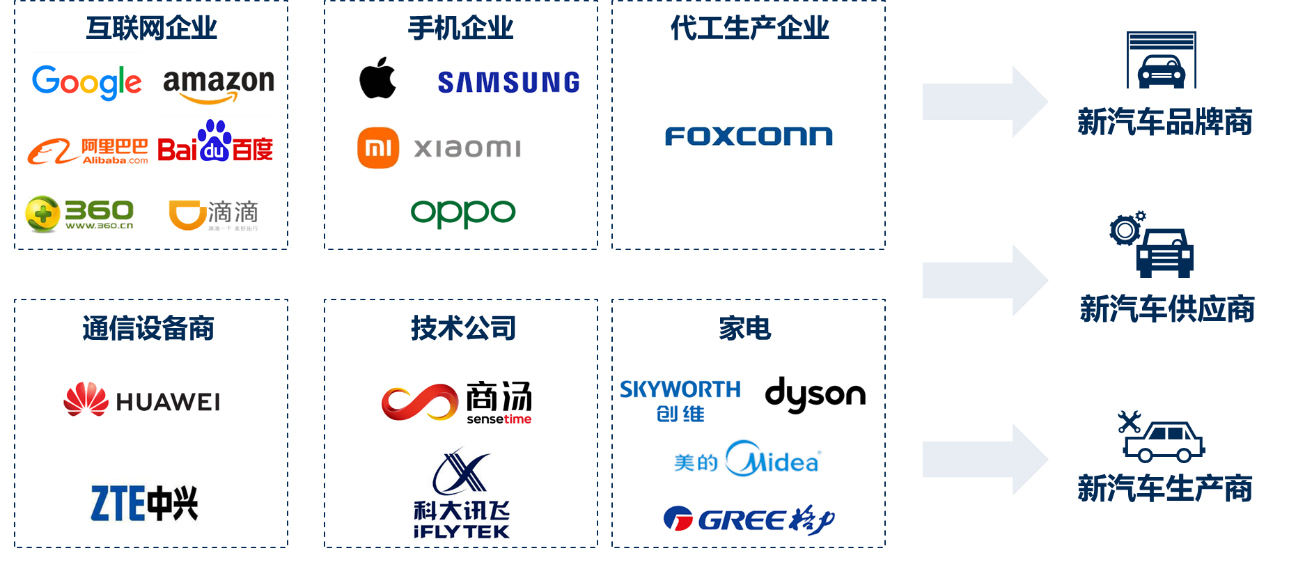

三、跨界新力量“多路徑”入局,賦能汽車產業新一輪發展

互聯網、ICT等跨界新力量基于既有的思維、技術、產品、業務等方面的優勢,正沿著汽車品牌商、汽車供應商、汽車生產商三條路徑大舉進入汽車產業,推動我國汽車產業技術變革和轉型升級。

一是新汽車品牌商加速汽車產品形態和出行模式變革。新品牌商立足用戶需求打造定制化產品及服務,依托豐富的智能硬件生態、服務生態和大量數據積累,正推動汽車產品形態、交通出行模式進一步變革,加速汽車屬性向移動的第三空間轉變。

二是新汽車供應商加快智能網聯汽車軟硬件迭代進程。新供應商從以原有軟件業務生態積累、以既有精密硬件工藝積累、以軟硬件協同能力,驅動車載軟件、增量硬件、服務生態落地更具優勢,帶動著智能汽車的迭代與進步。

三是新汽車生產商促進汽車產業生產方式變革。新汽車生產商攜帶原有代工生產經驗、創新技術進入造車領域,有助于推動汽車生產向高度專業化分工轉變,跟上智能網聯汽車快速迭代節奏。

這些企業更了解客戶需求、更會借助資本力量,信息技術積累及軟件人才儲備都更加豐富,商業模式也更加靈活,將成為一股不可忽視的汽車新力量。

四、整車企業通過投資、合作、自研三種路徑應對產業新形勢

汽車產業新形勢下,汽車消費者市場代際變遷,用戶需求向注重愉悅化、智能化功能轉變,汽車供應鏈向交叉協同式演變,汽車銷售模式更加直面消費者。在此背景下,整車企業自身調整“迫在眉睫”。

全球整車企業根據自身實力、發展情況和戰略目標,正通過投資、合作、自研三條路徑彌補自身能力缺失,以應對汽車產業新的變化與挑戰。

一是投資收購,更適合銷量、利潤居高的頭部車企。銷量、營收居高的頭部車企傾向通過大規模投資并購的資本方式能快速補齊智能網聯方面新技術缺失,但也會面臨成本壓力和技術不達預期的挑戰。目前國外頭部車企選擇該方式較多,投資并購以電池、芯片、自動駕駛、出行服務等領域為主。

二是合作研發,國內車企更聚焦本土科技企業合作。針對依賴數據、算法更新并需要持續迭代的技術領域,車企一般傾向與科技公司合作研發,以加速智能汽車量產落地。其中,自研能力強的企業更傾向與單項或多項技術領先的科技公司合作,自研能力相對弱的車企更傾向與技術能力強的科技企業展開全面合作研發。國內車企與本土科技公司合作更能研發適合本土消費者使用習慣的汽車產品,而國外車企立足全球,選擇更多且不受地域技術壁壘限制。

三是自主研發,造車新勢力多采用全棧自研。利潤居高,資金儲備雄厚,且有一定研發能力積累的傳統整車企業,傾向于選擇核心技術自研以期掌握主動權,而研發資源集中且效率高的造車新勢力更傾向于全棧自研。

五、汽車產業跨界融合發展的對策建議

最后,報告從政策角度、行業角度、企業角度分別對汽車產業跨界融合發展提出對策建議。

在政策層面,一是建議借鑒新能源汽車發展,在智能汽車領域也充分發揮我國集中力量辦大事的制度優勢;二是建議設立或完善汽車事后監管機制和整車生產企業閑置產能退出機制,以優化我國事前準入監管環境。

在行業層面,建議整車企業與科技企業等強強聯合,共同加速產業創新升級,如合力構建共享化研發和制造平臺,將單體優勢轉化為體系優勢。

在企業層面,一是建議新力量利用資本或加入聯盟等方式加快整合汽車產業資源,并不斷探索既有優勢與汽車產業的融合方向;二是建議傳統車企在組織結構、管理模式、開發模式、人才架構、銷售模式等多個方面進行創新。